使用者研究(User Research)是什麼?我聽過最有趣,也最貼切的形容是:產品算命師。沒錯,在經驗設計的領域裡,使用者研究為的就是,在產品規劃的初期,一切都還混沌未明的狀態下,就能透過研究與分析,為產品把脈,為技術找出口。 行天宮附近的算命師,要能夠鐵口直斷,一語道破人一生的運勢,靠的是看面相、掌紋以及生辰八字;同樣地,要能夠為產品與技術點出未來方向,設計界的使用者研究,靠的則是情境觀察、需求分析,以及充分的市場資訊。

就我所知,台灣目前有在做使用者研究的設計單位並不算多。一般設計公司或設計部門,或許在各項設計的分工上,都可以做到很精細明確,但是一提到要做研究,從頭到尾不畫圖,不產出任何設計的使用者研究,大部分的老闆可能都要倒退幾步,想一想為什麼要花這個資源,去做可能沒有立即成效的事情。

使用者研究真的可有可無,真的不一定會有成效嗎?我從不幫自己算命,可是如果我的團隊裡,沒有人專注地了解使用者需求,沒有人在持續關注市場的趨勢與脈絡,隨時幫產品設計把脈,我可是會睡得很不安穩。去年五月份,UiGathering的活動主題就是使用者研究,現場反應熱烈,算是去年度裡最成功的幾場活動之一。隨著時間過去,我心裡越覺得這個主題的重要性與日俱增。所以,又再次把當時的筆記翻出來,用文字把當時聽到的洞見觀點,重新再做一次反芻與記錄。

|

|

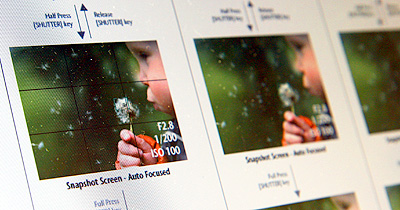

使用者研究基本上就是「產品算命師」

|

很多時候,我們張著眼睛,但卻甚麼都沒看到

ASUS Jason的開場白,讓我印象深刻,「你們有注意到我的英文名字嗎?」。Jason姓劉,但是英文拼音不是常見的Liu,而是Lau,後者是港式的拼音法。眼尖心細的同好們可能有注意到,但是在場大多數的人,並不見得都有注意到這個小細節。然而,這就是有沒有把眼睛打開的關鍵,也是身為研究者,觀察力是否敏銳的小小隨堂測驗。