[大衛選讀] 聊到 AI 對設計產業的影響,我們很容易被兩種情緒牽著走。一種是「超級創作者」的美好想像,彷彿工具一上手,人人都能效能倍增。另一種則是「人類會被取代」的悲觀預言,好像創意工作的末日已經開始倒數。

但這兩種說法講得再熱鬧,終究都帶著主觀情緒。真的值得我們停下來看的,還是近期的研究資料到底怎麼說,因為實證數據通常比口號可靠得多。

Anthropic 在 2026 年 1 月發布的《Anthropic Economic Index: economic primitives》,把討論從抽象拉回到可觀測分析的實際使用樣貌。這份報告不只是在分析「大家用 AI 做什麼」,而是把 AI 工作拆成幾個底層的概念,例如 autonomy、skills 等,讓我們可以更清楚看到「AI 是如何帶來改變的」。

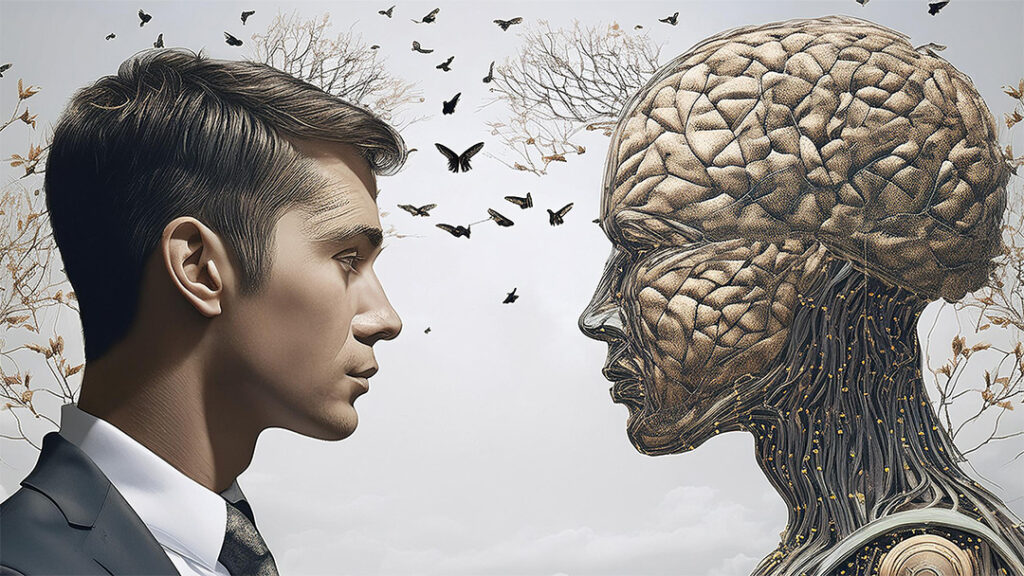

研究結果發現,AI 不只是把創造力變得更容易,它也像一面鏡子,會直接映射使用者本人,把腦中本來就有的知識厚度、認知能力與判斷力加以放大。

所以,真正違反直覺的地方在這裡。AI 不一定是在拯救平庸,它更像是在加速分化。

當工具讓「做出來」變得很便宜,甚至接近零成本時,真正稀缺的價值就會變成「想清楚、看得準、說明白」。

我們或許可以把這種現象叫做「能力倒置, Competence Inversion」。技術執行的價值正在往下掉,而邏輯架構、系統性分析跟品味的價值,反而變得更關鍵,而且更難被複製。

為什麼會這麼說,我們往下看下去。

數據告訴你:設計圈早就在用 AI,但強弱差距只會更大

如果只看熱度,你可能會以為設計產業只是順手用 AI 產圖、改文案,算是跟風而已。但從 Anthropic Economic Index 的觀測來看,創意設計類的使用量其實一直都不小。早在 2025 年 2 月的 Index 初版裡,「Arts, Design, and Media」就已經是第二大類別,佔比 10.3%,只輸給程式類別。

到了 2026 年 1 月這份 economic primitives 報告,它改用更完整的名稱「Arts, Design, Entertainment, Sports, and Media」。以 2025 年 8 月到 11 月來看,這個類別在 Claude 網頁端的使用佔比是往上走的,到了 11 月大約是接近一成左右。

但最讓人有感的,其實不是「大家有沒有在用 AI 做創意」,而是「本來就強的人,會用得更好」。

閱讀全文 從 Anthropic 研究數據看設計產業:強者更強的時代來了